腎臓病の種類には慢性と急性があり、適切な治療を行わずに放っておくと腎機能が次第に低下し、腎臓がほとんど機能しなくなる「腎不全」へと進んでしまいます。

そこで、今回はこの腎臓病と腎不全について、もう少し詳しくまとめます。

腎臓と腎臓病について

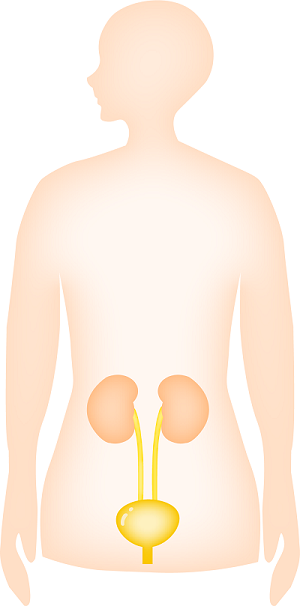

腎臓はそら豆のような形をしたにぎりこぶしほどの大きさの、血管がたくさん集まった臓器です。

(長さ:約12㎝、幅:約3㎝、重さ:約120~160g)

背中とお腹の間のやや背中より、左右に1つずつ、半分肋骨に隠れるぐらいの高さにあります。

腎臓は小さな臓器ですが、血液から尿をつくるための複雑な構造を持っています。

腎臓の働きと役割

腎臓の主な働きは、動脈から運ばれてきた血液をろ過して尿を作ることです。その過程で4つの重要な働きがあります。

1:血液を浄化する

腎臓は血液を濾して、尿をつくっています。そして排尿することで、体内に溜まった老廃物を排出しています。

ろ過のしくみがうまく働かないと…

たんぱく質や赤血球が尿の中に出てしまいます。これがたんぱく尿や血尿です。

2:体内の水分量や電解質の調整

腎臓は尿をつくる時に、ろ過と再吸収が行われますが、この過程で体内の水分量や電解質の調整もします。

それが腎臓の2つ目の役割です。

私たちの体内はナトリウムやカルシウムなどの電解質の濃度や酸度(PH)などが、ほぼ一定に保たれています。

腎臓の働きが悪くなると…

本来弱アルカリ性である血液が酸性に傾いたり、アルカリ性に傾いたりします。

3:ホルモン分泌の調節とビタミンDの活性

腎臓は「エリスロポエチン」「レニン」「プロスタグランジン」などのホルモンを分泌しています。そのほかインスリンなどの不要になったホルモンを破壊します。さらに、ビタミンDを活性化させます。

それが腎臓の3つ目の役割です。

エリスロポエチン

骨髄で赤血球を作り出す働きを促進します。

レニン

血圧を上げるホルモンを産生させる働きがあります。

プロスタグランジン

血圧を下げるホルモンです。

4:血圧の調整

そして、4つ目の大切な役割は血圧の調整です。

腎臓では、余分な水分や塩分を排出することで、血液の水分量を一定に保ち、血圧を調整しています。

腎臓の働きが悪くなると…

血圧が上がります。

さらに、塩分や水分の排出も適切に行えなくなるため、いっそう血圧が上がってしまいます。

このように腎臓は私たちの体を正常な状態にして、生命を維持するために大きな役割を担っています。

これらの腎臓の働きが妨げられ、機能が低下するのが腎臓病です。

腎臓病の種類

腎臓の機能が低下するのが腎臓病です。

ただ腎臓病と一口にいっても、原因や症状の違いでさまざまな病状をさします。そして、その病状は、病気の発生と進行の速さで「急性」と「慢性」とに分けられます。

急性腎臓病(急性腎障害)

急性の場合は自覚症状がはっきりと急激に出て、時間や日の単位で悪化していきます。症状によっては死亡率は高いものの、適切な治療によって改善・回復することが出来ます。

代表例は「急性糸球体腎炎」で、あっという間に腎機能が低下し、尿がまったく出なくなることも珍しくありません。

ほかにもこのような原因で急性腎障害が起きます。

心不全・脱水症状・熱中症・尿路結石などによる尿路閉塞・風邪などの感染症・薬物アレルギー・ショック

慢性腎臓病

一方、慢性の場合は、ゆっくり静かに進行し、病状が末期に近くなるまで自覚症状が出ません。このタイプの腎臓病には問題点が2つあります。

問題点:1

ひとつは、定期健診の尿検査やかかりつけの医師による診察だけでは発見されにくく、放置されがちな点。

問題点:2

もうひとつは、どんな腎臓病なのか診断がついても、個々の病気ごとに治療へのとり組みがばらばらなため対応が遅れがちな点です。

近年、これらの問題点を改善して病気の早期発見、早期治療に役立てようととり入れられたのが、「慢性腎臓病(CKD)」という考え方です。

これは新しい単一の病気の名称ではなく、腎機能の低下が慢性的に続く状態をいいます。

CKDの治療

CKDの治療の基本は「食事療法」と「薬物療法」です。

透析が必要にならないように、できる限り腎臓の腎臓の機能を保ち、症状の進行を抑えることが大切です。

CKDのものとなる腎臓病の種類は様々です。→代表的なものはこちら

腎不全について

CKDには根本的な治療法がなく、完治させることはなかなか期待できません。適切な治療を行わずほうっておくと腎機能がしだいに低下し、多くの場合、腎臓がほとんど機能しなくなる「腎不全 (腎機能不全)」へと進んでしまいます。

腎不全が進行すると、多くの場合「透析治療」が必要になります。

透析治療は一般に人工透析と呼ばれるもので、機能しなくなった腎臓のかわりに医療機器で血液中の老廃物(尿毒素)を除去して血液をきれいにしたり、余分な水分や電解質(ミネラル)をとり除いたりする治療法です。

あくまでも症状を抑える治療(対症療法)で腎不全そのものを治す治療ではないため、一度始めると一生涯続けなければなりません。

そのうえ2~3日に1回の通院が必要で、1回の治療に4時間前後かかるなど、患者さんには大きな負担となります。

まとめ

いかがでしたか?今回は腎臓の働きと腎臓病、腎不全についてでした。少し長くなってしまったのでもう一度重要ポイントをまとめます。

- 腎臓は血液をろ過して尿を作る

- 腎臓病とは、腎臓の働きが妨げられ、機能が低下すること

- 腎臓病には急性と慢性(CKD)がある

- 急性の場合、多くは治療によって改善し、回復できる

- 慢性は末期になるまでほぼ自覚症状がなく、回復は望めない

- CKDの治療は「食事療法」と「薬物療法」

- 慢性腎臓病(CKD)を放置すると、その行く先は「腎不全」

- 腎不全とは腎臓がほとんど機能しなくなること

腎臓病の発症には生活習慣が深くかかわっています。日頃の生活を見直すことで「腎不全」という危険を回避できます。

-

-

これが慢性腎臓病の4大疾患!特徴・原因・診断・治療・生活管理

慢性腎臓病は、さまざまな病気から引き起こされます。代表的なのは、糖尿病、慢性腎炎、高血圧、多発性嚢胞腎です。 これらは慢性腎臓病の原因となる4大疾患とも呼ばれています。 そこで、慢性腎臓 ...

続きを見る